七夕是民俗節(jié)日,也凝固為古典詩詞中的重要母題。

最初,七夕是傳統(tǒng)農(nóng)事歷書《夏小正》中“初昏,織女正東鄉(xiāng)”的星象低語,西漢宮人已在七月七日夜穿七孔針,向織女乞一雙巧手。至唐宋,乞巧已成盛事,楊妃在長生殿對星月穿金線,汴京女兒以蛛盒卜心意。秦觀那句“金風(fēng)玉露一相逢,便勝卻人間無數(shù)”將七夕定格為關(guān)于永恒的愛情的篤信,此后千年,每一個七夕節(jié),我們對星河的溫柔眺望與對人間至情的追慕便從未止息。

又一年七夕節(jié),我們與中南大學(xué)人文學(xué)院教授楊雨老師一起沉潛于歷史深處,看看古代中國怎樣過七夕、中國古典詩詞中怎樣寫作七夕。

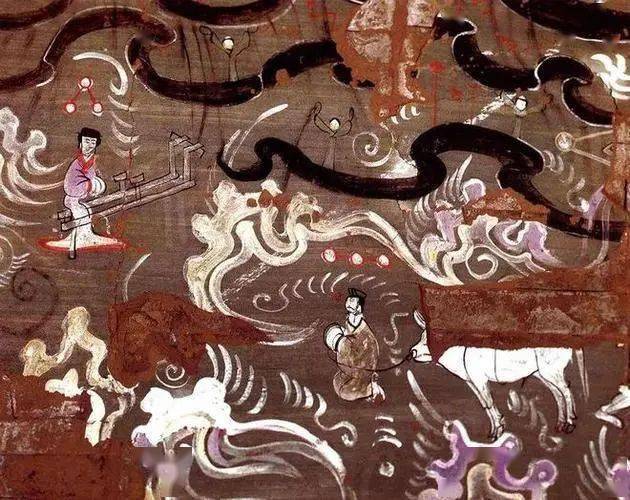

陜西靖邊縣渠樹壕壁畫墓的牛郎織女圖

七夕:從星座到傳說,成為女性的專屬節(jié)日

牛郎和織女本來是指天上的星星牽牛星和織女星,牽牛星即河鼓,俗稱牛郎星,即天鷹座α、β、γ星。

這顆星星早在《詩經(jīng)》里就已經(jīng)出現(xiàn)了,《詩經(jīng) 小雅 大東》詩里說:“維天有漢,監(jiān)亦有光。跂彼織女,終日七襄。”這首詩就說到了織女星每隔一個時(shí)辰要移動一次方位,這說明中國古人觀察天象是非常仔細(xì)的。

牽牛織女兩星隔著銀河相對,這本來只是自然的天象,可是浪漫的中國人偏偏為他們編織了一個浪漫的神話故事:織女本來是天帝的孫女,所以又叫“天孫”,她心靈手巧,特別擅長紡織,長年織造云錦,任勞任怨,忙得連梳妝打扮都顧不上。天帝可憐她的孤獨(dú),就把她許配給了河西的牽牛郎。可是自從織女嫁給牛郎之后,就再也不織云錦了。天帝很生氣,后果很嚴(yán)重,于是天帝責(zé)令兩人分離,命令織女又回到河?xùn)|,每年只準(zhǔn)于七月七日這天晚上在天河上相會一次,俗稱“七夕”。

因?yàn)榭椗瞄L紡織,所以七夕又被稱為乞巧節(jié),這一天就成為了女性的專屬節(jié)日。

我們現(xiàn)在的女性過三八婦女節(jié),古代的女性過的是七七乞巧節(jié)。女性在這一天要結(jié)彩樓,叫做“乞巧樓”,穿七孔針,在庭院里陳列各種瓜果,祭拜織女,希望能夠?qū)W到織女的那一把好手藝,像織女一樣心靈手巧,這是所謂的“乞巧”了。乞巧的時(shí)候,她們還會在盒子里放上小蜘蛛,第二天早上再去看,如果蜘蛛在瓜果上結(jié)的網(wǎng)又圓又正,那就說明乞巧成功了。

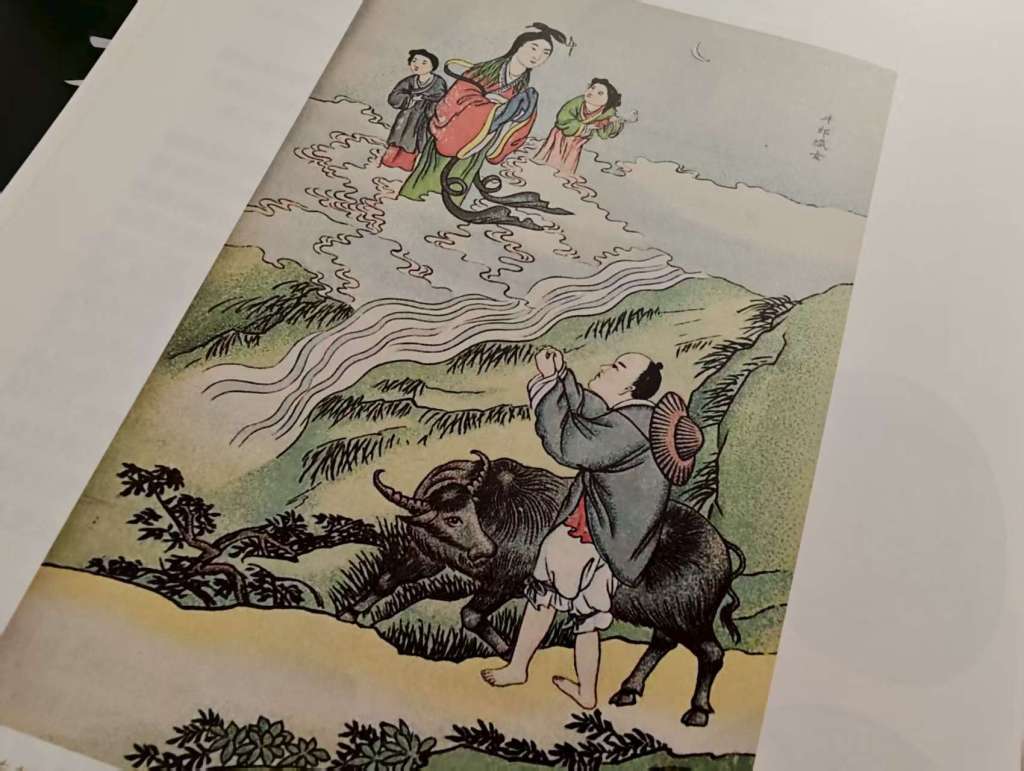

南宋 七夕乞巧圖

詩詞中吟詠七夕的主題主要是離情別恨

在文學(xué)上,較早將牽牛星和織女星“拉郎配”、拉到一起成為愛人的詩歌應(yīng)該是《古詩十九首》里的《迢迢牽牛星》了:“迢迢牽牛星,皎皎河漢女。纖纖擢素手,札札弄機(jī)杼。終日不成章,泣涕零如雨。河漢清且淺,相去復(fù)幾許。盈盈一水間,脈脈不得語。”

自從這首《迢迢牽牛星》開始,詩詞當(dāng)中吟詠七夕的主題幾乎就凝固成了離情別恨。雖然七夕應(yīng)該是牛郎織女一年一度相會的日子,可是人們往往將心比心地想象:一年才能見一次面,365天,在孤獨(dú)中等待、在痛苦中相思,所以絕大多數(shù)吟詠七夕的詞重點(diǎn)都落在了對牛郎織女的同情上,又由對牛郎織女的同情轉(zhuǎn)而同情人間的癡男怨女。

歐陽修《漁家傲》詠七夕詞云:“別恨長長歡計(jì)短,疏鐘促漏真堪怨。”晏幾道《蝶戀花》也說:“路隔銀河猶可惜,世間離恨何年罷。”

清代傳教士繪《牛郎織女》

溝通牛郎織女的“關(guān)鍵道具”——鵲橋,在七夕故事中也有很多的戲份。

漢代是中國民間故事發(fā)展的重要階段,相傳最早明確提到“鵲橋”的是西漢《淮南子》中的“烏鵲填河成橋而渡織女”,白居易《六帖》曾引此佚文。

鵲橋是七夕時(shí)牛郎織女跨越銀河相會的主要方式。實(shí)際上,牛郎織女相會原本還有星橋、鳳凰引渡、燕子架橋、乘船等多種方式,如張文恭《七夕》中“星橋百枝動,云路七香飛。”但這些方式在流傳過程中均日漸式微,只有鵲橋至今仍被廣泛接受。

鵲橋在傳說中扮演著幫助二人相會的重要角色,多用作牛郎織女夫妻團(tuán)圓的象征。晏幾道《蝶戀花》中寫到“喜鵲橋成催鳳駕”,劉威《七夕》中也有“烏鵲橋成上界通,千秋靈會此宵同”之句,其中的鵲橋意象承載著文人為牛郎織女歡聚而喜悅的心情以及對誠摯美好愛情的向往。

鵲橋意象還可用于表達(dá)戀人之間的離別之苦與相思之愁,楊無咎在《鵲橋仙·云容掩帳》中寫:“云容掩帳,星輝排燭,待得鵲成橋后。匆匆相見夜將闌,更應(yīng)副、家家乞巧。經(jīng)年怨別,霎時(shí)歡會,心事如何可了。朝朝暮暮是佳期,乍可在、人間先老。”

寫七夕的頂流之作——秦觀《鵲橋仙》

自古以來吟詠七夕的詩詞非常之多,但是沒有哪一首的名氣能比得上秦觀的這首《鵲橋仙》:

纖云弄巧,飛星傳恨,銀漢迢迢暗度。金風(fēng)玉露一相逢,便勝卻、人間無數(shù)。

柔情似水,佳期如夢,忍顧鵲橋歸路。兩情若是久長時(shí),又豈在、朝朝暮暮!

楊雨談道:“我一直覺得這首《鵲橋仙》是一首很溫暖的詞,它反映的就是典型的秦觀式的浪漫和溫暖。直到今天,‘兩情若是久長時(shí),又豈在朝朝暮暮’還是安慰異地戀人最溫暖的句子,也是支撐異地戀人熬過辛苦的兩地相思、最終走向長相廝守的精神力量。”

和大多數(shù)詩人詞人不同的是,秦觀這樣兼具浪漫和多情的超級暖男,一定會為牛郎織女安排一個更溫暖、更值得期待的命運(yùn)。那么,在秦觀的筆下,牛郎織女的愛情命運(yùn)又會呈現(xiàn)出怎樣與眾不同的溫暖呢?

“《鵲橋仙》就是最好的答案,我用三個‘最’來概括這個答案:最浪漫的相逢、最溫柔的相守、最美麗的相思。”楊雨談道。

首先是最浪漫的相逢。

“纖云弄巧,飛星傳恨,銀漢迢迢暗度。”織女率先登場,纖細(xì)的云絲被織女的一雙巧手織成了最巧妙的花樣,“纖云弄巧”點(diǎn)明了乞巧節(jié)的主旨,“飛星傳恨”這一句又烘托出織女亮相的盛大場面,“銀漢迢迢暗度”,銀漢即銀河,這個“暗”字傳神。既然牛郎織女七夕相會,是天帝下了旨意表示許可的,為什么他們還要“暗度”呢?

看上去,牛郎星和織女星只隔一條銀河,在天空相距不遠(yuǎn),實(shí)際上,它們之間的距離是非常遙遠(yuǎn)的,約為16. 4光年。神話中傳說牛郎織女每年七夕(農(nóng)歷七月初七)晚上過河相會,就算牛郎腿快,每天走100千米,從牛郎星走到織女星,需要經(jīng)過43億年時(shí)間。

神話畢竟是神話,神話不能代替現(xiàn)實(shí)。杜甫的《牽牛織女》詩就非常客觀:“牽牛出河西,織女處其東。萬古永相望,七夕誰見同?”誰說牽牛織女一年能相會一次呢?明明他們只能永遠(yuǎn)相隔兩處,誰親眼見過他們七夕相會了?誰也沒見過,不是嗎。

因此,秦觀別出心裁地安排了一個“暗”字,“銀漢迢迢暗度”,七夕的夜空,果然是非比尋常的美麗,但我們只能看到美麗的風(fēng)景,卻看不到真正的男女主角,我們只能根據(jù)浪漫的風(fēng)景去想象牛郎織女相會的旖旎浪漫。

此外,秦觀在這首《鵲橋仙》里表達(dá)的愛情態(tài)度是——愛情美在獨(dú)一無二。只要“金風(fēng)玉露一相逢”,即使“人間”還有“無數(shù)”的男歡女愛,也比不過此時(shí)此地的兩情相悅了。

下闋“兩情若是久長時(shí),又豈在朝朝暮暮”就是秦觀隆重推出的第二個愛情態(tài)度了:愛情美在天長地久。

也許,再美的愛情到最后都只有一種結(jié)局——分離,但無論是生離,還是死別,真正的愛情可以超越肉體的耳鬢廝磨,在精神的彼此吸引和信賴上達(dá)到天長地久的永恒:“兩情若是久長時(shí),又豈在朝朝暮暮。”這兩句正是秦觀比其他寫七夕的詩人更高明的地方:他完全跳出了時(shí)空的局限,將愛情升華為超越時(shí)空的精神之愛。

難怪前人在讀到秦觀的《鵲橋仙》的時(shí)候,會為他拍案叫絕:“相逢勝人間,會心之語。兩情不在朝暮,破格之談。七夕歌以雙星會少別多為恨,獨(dú)少游此詞謂‘兩情若是久長時(shí),又豈在朝朝暮暮’二句,最能醒人心目。”(明代李攀龍《草堂詩余雋》卷三眉批),真可以說是化臭腐為神奇的筆法了。

七夕節(jié)看愛情:古代才女們的愛情觀與婚戀觀中的當(dāng)代價(jià)值

近日,楊雨也推出新書《愿得一心人》。書中以十位跨越兩千年的女性詩人,從卓文君到柳如是,從李清照到魚玄機(jī),勾勒出一幅幅鮮活而立體的才女群像。她指出,這些女性詩人雖身處男性主導(dǎo)的時(shí)代,卻以詩為劍、以詞為心,展現(xiàn)出驚人的精神獨(dú)立性。

七夕節(jié)更宜探討愛情這個話題。

楊雨認(rèn)為,無論是漢代的卓文君、班婕妤,還是宋代的李清照或者是元代的管道昇、明清之際的柳如是,她們愛情觀中最重要的部分首先是個體的獨(dú)立意識、個性的尊嚴(yán)。只有建立在獨(dú)立思想、自由精神基礎(chǔ)上的靈魂之愛才有可能贏得真正平等的愛情。或許可以說,愛情的兩大根基是兩性吸引和精神平等。

其次,追求完美與寬容智慧之間的平衡。她們的一個共同點(diǎn)都是追求完美,但追求完美并非“雙標(biāo)”:即只要求對方完美而忽略了自我反省。她們都具有自省的智慧,能夠?qū)捜荼舜说娜秉c(diǎn),懂得人性的不完美,才能真正擁有原諒與寬容的胸襟。“這十位古代女性還有一個共同點(diǎn)是無論順境逆境都從不放棄個人的自我成長,只有不斷地自我成長才能擁有智識的豐盈,眼界的長遠(yuǎn),才會在更擴(kuò)大的格局和視野中安放自己的思想與情感,而不會迷失在微小得失的斤斤計(jì)較中。”

“此外,這十位古代才女在成長過程中還有一個共同點(diǎn)值得我們反思或?qū)W習(xí),那就是,在某些階段我們或許還不一定十分清楚自己想要什么,但至少先要明白自己不想要什么。明白自己不想要什么,就有了堅(jiān)守的原則與底線;在此基礎(chǔ)上逐漸明晰自己想要的目標(biāo)再去勇敢追求,或許,人生會有更瑰麗的風(fēng)景。而且,人生最瑰麗的風(fēng)景和幸福可能就蘊(yùn)藏在這個追求過程中,人生并非只有實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)才算成功。”楊雨談道。

在離婚類綜藝當(dāng)?shù)馈⑸缃幻襟w呼吁“出走的決心”的當(dāng)代輿論場,“金風(fēng)玉露一相逢”式的愛情也在面臨著愈發(fā)嚴(yán)峻的考驗(yàn),當(dāng)代人普遍陷入一種情感焦慮中,對此,楊雨認(rèn)為,治愈當(dāng)代情感焦慮需要全社會的努力,包括社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)水平、教育資源、生態(tài)環(huán)境、整個社會的道德與思想水準(zhǔn)、原生家庭等諸多因素。當(dāng)然,個人的努力亦至關(guān)重要。

“對每個個體而言,長期保持良好的讀書的習(xí)慣(畢竟經(jīng)典的書籍是人類智慧的結(jié)晶),培養(yǎng)更為清醒更為理性的判斷能力,獲得更為強(qiáng)大的心理抗壓能力,從而擁有更智慧的人生選擇能力,或許也是‘治愈情感焦慮’的有效途徑之一。”