街亭古鎮,或是曾經的商貿中心

文/王 耀 董小飛

天水市麥積區麥積鎮街亭村就有顯明的名村古鎮的特征,從已掌握的該村歷史文化信息、文史資料以及可觸摸的文化遺存,可以說現名街亭的這個村,是一座歷史文化名村,又是一座歷史文化古鎮,對于這樣的名村古鎮,應做好開發利用保護工作。

一、歷史沿革——隴右名鎮

街亭村,解放前稱街子鎮。據民國時期《天水縣志》地圖分布,街子鎮屬天水縣第二區所轄。1949年解放后,屬甘泉區街子鄉,土改合作化時為街子鄉政府所在地。1958年人民公社化時,與甘泉、麥積合并為麥積公社,街亭村屬麥積公社。1961年公社劃大為小,分別成立街子、朝陽2個公社。街子公社駐街亭村。1966年朝陽公社撤銷,所轄大隊劃歸街子公社。2005年1月1日,天水市北道區改為麥積區,隨即對部分鄉鎮進行撤并,街子鄉一分為二,一部分行政村劃歸甘泉鎮,一半劃歸麥積鎮。街亭村(街子鎮)劃給麥積鎮。至此,街亭村隸屬麥積鎮。

二、文物佐證——歷史久遠

街亭村域范圍,早在新石器時代晚期,就有人類生活憩棲的遺址,出土炭灰層以及石斧、石鏟、陶器等。據神農山考古發現,以及民間傳聞,證實街亭村及附近神農山一帶是神農氏活動過的地方。軒轅谷水系由神農山下流經街亭村旁北入渭河。這條河流自古以來稱作軒轅河,也說明在這條河谷中有過軒轅氏族的生活足跡。一座神農山,一條軒轅河把遠古炎黃二帝時期先民們生活的信息一直流傳至今。周秦及漢以來,這個地方開始出現了街市商貿物資集散流通雛形,也成為兵家必爭的咽喉要沖。從這里發掘出土的古墓葬證明,這里就有先秦兩漢時期的陶土器物,也有青銅車馬、鎧甲、箭鏃及祭祀用品。到了唐宋時期,這里已很發達,已經形成了一個相當規模的小城鎮構建,而且已筑有城墻和進出口的城門及城門樓閣,形成了可通東西南北的十字街道。這座城鎮與天水其他地方早期的地域鎮級規模相比,已是一個小而全的城建品級,相似縣級治地的規模。到了明清時期,是街亭鎮發展的鼎盛時期,留存至今的古建民居、商業鋪面,以及寺觀廟宇大部分是明清時期的遺存,而且有金石史跡的確切時段記載,令人額首稱奇。眾多的文化史跡證實,古街亭村是隴右的一座不可多見的、歷史文化十分豐厚的名村名鎮。

下面幾則古碑文可以說明街亭古文化脈落傳承永續的狀況:

1.《重修崇福寺碑記》中記述:“街子鎮者,秦漢之襟喉也。東界關隴,南連巴蜀,北抵上邽,西通羌氐,雖屬我州偏隅,允推諸路要口。”這是清嘉慶十六年辛未仲冬立的一塊石碑上的文字。在這塊碑文中,對街亭村周邊山川河流都做了描述。碑文說:“而崇福寺峙立東山,實為鎮主,匪徒六社所依賴也,抑豈一鎮之巨貫哉。藉賞蹤跡,茲山始自仙嚴伏脈,綿延逶迤,若游龍出峽,以蟠結于斯,及知古號改龍,有由來矣。其旁翼左連麥積山之奇,帶以甘肅秦州之盛;右據石門之險,表以毛峪渭水之觀;于前則東柯草堂,于后則凈土松濤,獨此寺雄踞其中,毓秀鐘靈,寧非天水名勝之跡。”一個活脫脫的街亭古鎮的歷史風貌,被展現在今人眼前。

2.《街亭崇福寺碑記》中說:“太史公游觀天下,見明山秀水則為之記,成紀東有街亭,五岳相朝,東柯水圍,士正民醇,亦天水之名郡也。可與隴山渭水并為之記……”此碑立于清乾隆四十三年春三月吉日(即公元1778年,戊戌年,距今230年)。

3.公建《仁明截止伐木稅德政碑》,是清乾隆三十七年(公元1772年)所刻的一通碑。此碑講述了這么一件事情,說的是乾隆年間,街亭樹木茂盛,水陸運輸發達,村民多以伐木為生。有人冒充國家之名收取木材稅。當地有個叫潘應海的官員報請上級批準,下令不得在街亭收稅,于是民眾稱贊這位官員清正廉潔,愛民厚德,還說這位“官員善于詩,酷慕少陵”,所以“勒石以記,且作永鑒”。這個碑記從一個側面反映出了一個事實,在清代乾隆年間街亭古鎮森林資源豐富,水、陸交通也較發達,山貨業貿易出口是街亭古鎮的經濟支柱產業,老百姓當然希望不要過高稅收,使得能夠休養生息,達到富民于斯地。

三、千古文明——望重街亭

街亭古鎮現存文化遺跡甚多,主要有:西城門樓一座,元代建筑風格。二層木樓結構,一層為通道(現封閉)。樓上中隔為二,西為杜少陵祠,東為觀音閣。均有清代早期泥塑造像。樓下墻壁上有乾隆三十七年石碑一方,漢白玉質地,有400多字。記載的是頌揚贊譽地方官員清正廉潔、懲治腐惡的事跡。

文廟大城殿一座。三開間,進深6. 8米,4道檁,4架抱頭梁,為明代建筑風格。原有附屬建筑被毀,現存殘碑一方,文字清晰可見。

文昌閣樓一座。位于東門,為兩層木樓結構,一層為門道,進深9. 6米。二樓為文昌閣,塑有奎星執斗泥塑造像。整體建筑風格為明代建筑,清代多次修葺。欣喜梁記尚存,共三塊:一記年為“大清康熙四十年七月十七日重建”,二記年為“大清乾隆十一年五月五日重建”,三記年為“大清道光三年重修”。南北兩側新繪二十四孝圖和孔子周游列國圖、杜甫像、李白像;閣樓兩側各一座小樓閣,上書“凌云軒”和“文昌閣”。樓上高懸“報應文章”斗方楷書大匾一面。

城隍廟一座。位于改龍山山腳,在崇福寺之左。有左鐘樓右鼓樓之屬。廟內塑有城隍圣像,為漢忠烈紀信將軍。(記載漢景帝建廟)鐘樓上現存古鐵鑄大鐘一口,口徑為1. 2米。鐘上鑄有銘文,署有“大明陜西鞏昌府秦州街子鎮”,“前朝敕封麥積山下改龍山崇福寺”字樣,紀年為明萬歷二十三年(即公元1595年)鑄造,距今有413年歷史。

崇福寺唐代佛教寺院一座。位于改龍山之側。據大殿梁記,此寺始建于唐代弘道元年,即公元683年。明萬歷年鑄造的古鐘記載為唐初建寺。唐代名僧端甫初出家,修行于此寺院,裴休撰文,柳公權書記《玄秘塔》碑文(復制此碑于此寺立),記載了和尚端甫的功德。因有名人撰寫的碑文《玄秘塔》記,因此崇福寺聞名全國。自唐以來,街亭崇福寺這座佛教勝地常有高僧慕名訪古,誦經傳教。

麥積山溫泉,久負盛名。位于街亭之右溫家峽谷,日出水量3600立方米,水溫40℃左右,含19種微量元素,具有較高的醫療保健作用。現已建成溫泉浴莊,溫泉度假村。

東柯草堂舊址遺跡一處。位于街亭古鎮之西一公里之地。是唐代詩人杜甫在此生活寓居三個多月的故地,街亭又是杜甫出售中草藥時經常趕集的地方。

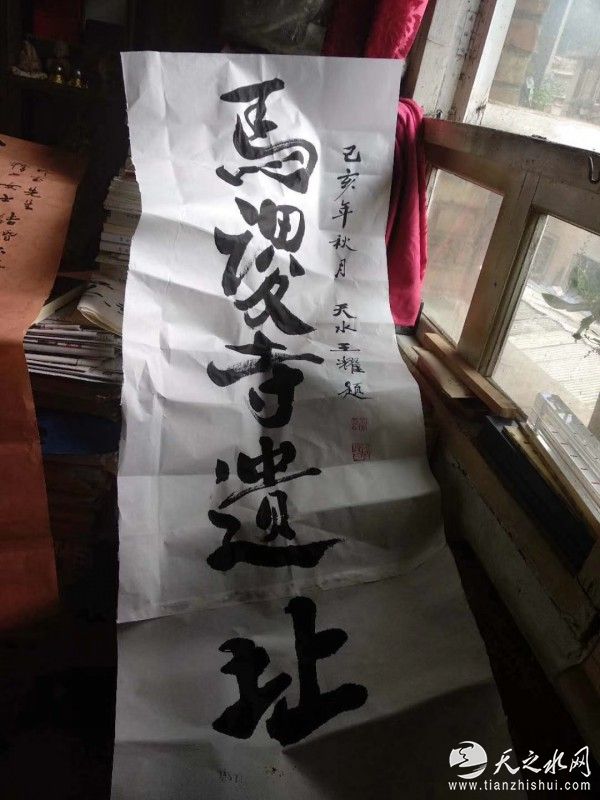

街亭古城遺址一處。據出土的歷代錢幣推斷,尚有一處古城遺址(未開掘)。遺址內有一相似七間寬度的殿宇或者庭堂式建筑的地基。僅從一個現存的柱礎石測量,其直徑為50公分以上,估計其建筑規模不小,非一般平民居室可比。農耕中探測到一口古井,從井口中發現了大量的建筑材料、磚石瓦片等,犁地時發現不少錢幣,其中有秦半兩、漢五珠錢以及唐宋元明清以來的各種錢幣。

街道兩側尚存數十座明清古建民居和商鋪門面,特別是還有不少二層古木樓,建筑精美程度不壓于古城天水的木樓風格。為數很多的民居院落,建筑風格古樸,建造年代大部分為明、清時期(但近幾年未能保護,已折除了不少古民居,改建成新房)。僅據考察親見的7座院落(102號、98號、165號、167號、105號和東街王毛生家大院、山下卜家院)統計分析,其明代建筑5座,清代建筑2座。而且大都是臨街建筑,大部分是二層木樓結構,造型精美古樸,榫卯和攀間、斗拱都十分考究,雕刻花板上工藝十分精美。其特點是建筑所用材料比較粗大,可能是這里盛產木材的原故。院落布置亦有等級分別,客主房有明顯不同規格。虎坐門、垂花門亦很講究,門額上也有斗方題字。如98號院過庭門上書有“興人忠”字樣。7戶人家中,有一戶為清代進士出身,后在朝作官。其先祖是陜西韓城人,姓卜,明代西遷天水街亭鎮做生意,發了財,定居此地。其子卜世俊為清代縣官,尚存紅頂子沙帽盒一個。室內尚存一件大規格的畫桌,長2. 65米,高91厘米,寬60厘米,雕刻花紋非常精美,被人稱之為“福祿神靈獸鳥圖畫桌”。其余6戶大都是從山西、陜西等地移居街亭做生意的,發家致富后定居街亭。這些古民居住戶,一般都是其后裔們居住,有把老房子改造成新房子的。街亭古民居近年來已改造了不少,現存古民居為數已不比前幾年多了。這是一個值得重視和研究的問題,應加強古民居的保護教育,做到修舊如舊,把那些有古文化文脈的民居很好的加以保護。

街亭西街頭,尚存一座明清代山陜會館。館內顯然已被改變了原有規模,現僅存一座關財神殿三間,系明代建筑。

山陜會館建于明代,清代有維修。山陜會館的建立,說明在街亭古鎮有陜西、山西商人在這里經商。當年街亭古鎮交通比較方便,因此商人云集于此經商,會館是他們的議事場所。這等現象,是街亭古鎮商貿發達的又一佐證,是甘肅東大門的咽喉要沖之地,一個古村名鎮的歷史見證。街亭村旁有個叫老虎窩的地方,考古發現了古生物化石堆積層,化石標本現存麥積區博物館。自上世紀80年代以來,街亭古鎮周邊發現了不少古墓葬、古墓群,有古代至唐宋元明清的出土文物,但被盜竊流失,其中許多珍貴文物已流失外地,一些可作為街亭古鎮歷史見證的可貴文物亦已散失。

在歷史演變過程中,街亭古鎮傳承下來的歷史文化具有它獨特的農村演進城市化的特色。它在麥積山風景名勝區、仙人崖、石門、凈土松濤、神農山文化等一些國家級文化勝跡的包圍之中,而街亭古鎮就處在這些旅游文化景點的中心區域。

四、紛爭疑案——三國戰場

(一)街亭古鎮可能是歷史上那個朝代州府的派出機構所在地,像吳砦鎮一樣的品級官員的臨時駐所所在地。在歷史上是否設立過縣(治)的問題,有待進一步考證。從現存街道布局,是典型的縣級建制規模,有十字街道,東西南北為正方形,街口又設立門樓(現兩個門樓),設有城隍廟、文廟、文昌閣等一切古城中應該設立的構建。據說久負盛名的九股松就是上邽縣縣衙石臺階上的一棵松樹。經查,古秦州今天水、麥積區地域地圖和古代縣一級治地,在街亭古鎮相近地方可能建縣的只有兩個時代。北宋時期在藉河入渭河口的位置立過縣級駐所,稱隴城縣。南宋時在地圖上出現“遠亭”的名稱。到了元代的地圖上出現隴城寨,地理位置在今秦安縣北。北宋時的地圖上還有董城鎮,其地理位置在今社棠鎮渭河以南潘集寨。在北宋時,“軒轅谷水”系已經標注很清楚了。清代地圖上標明了“街子口”,為村鎮駐所。現在人們要問的是,兩宋時期的隴城和遠亭、董城鎮這些地名名稱與街亭鎮的名稱有沒有聯系?街亭鎮設立過什么縣治?為什么街亭鎮要按縣治一級設立文廟和城隍廟?因至今沒有得到考古發現的證據,所以很難定論街亭鎮是某個縣級建制。

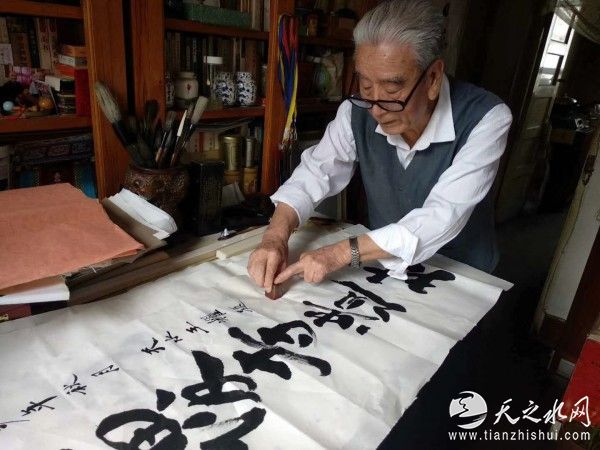

(二)街亭是不是“三國古戰場”和“馬謖失街亭”的那個街亭?這個問題,近年來爭論比較激烈,尚無定論。經查,陳壽著《三國志》和羅貫中著《三國演義》,對街亭地址描述不盡詳細,對街亭周邊地區的地名如“列柳城”“斜谷”“陽平關”“武功山小路”等地名都無法對應。這是一個歷史疑案,老一代史學家的說法前后不一,有些史志、史書記載和解釋很不一致,而且有些史學家對于“馬謖失街亭”還有質疑,認為是羅貫中為了渲染諸葛亮治軍有方、鐵面無私,對言過其實、不聽調遣節度的馬謖被罪斬殺。至于街亭古戰場在何處,屬地理歷史的考證。有關專家學者已作出過勘查,作出過定論。不過,在學術問題上允許百家爭鳴。近年天水學者賈志康先生通過深入細致研究考證,撰寫了一篇《關于三國古城場“街亭”遺址的質疑》文章,這篇文章對古街亭地址論證有力,認為“三國古戰場”就在今街亭鎮,他傾向于“馬謖所失街亭,在今天水市麥積區的街亭古鎮”,似乎比秦安隴城更為可信。至此,街亭古鎮在歷史上的地域位置已有諸多說法:一為三國古戰場馬謖所失之街亭;二為漢唐時期所設郵亭驛站(是通往陜西、四川的隴南驛站);三是古絲綢之路通南要道,商埠重鎮,距兩當縣、雙石鋪、漢中、古陳倉很近,遠近百公里之遙。華雙公路開通后,去四川多從此路通過而去漢中,所以街亭東南線路漸次冷落。近聞,街亭古鎮南面董灣村有個叫馬家寺的地方,曾有叫馬謖寺的寺院,為歷史又解開了一層謎底!經大量訪問,最后一個馬姓人叫馬子家,是這里的大地主,這里兩溝土地盡歸馬氏所有,還有叫馬家莊的大型墓葬群!

以上說明,街亭古鎮在隴上、隴東南村落古鎮社會歷史進程中曾經發生過重大作用,特別是商貿交通站,其“千古集散地”的地理位置和功用值得學者深入研討商榷。